- contents

-

- Future Articles

- New Relationships

- Offistyle+

Future Articles

- vol.21

-

オフィスが目指すべきは

三井デザインテック欧州視察レポート

HUMAN FIRSTな働く場

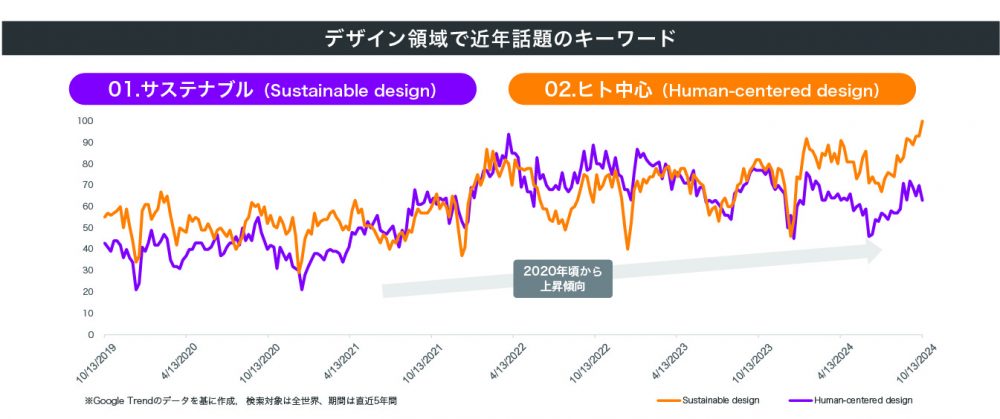

2024年夏、三井デザインテックでは先進的なオフィスや働き方の事例を学ぶために欧州視察を行なった。

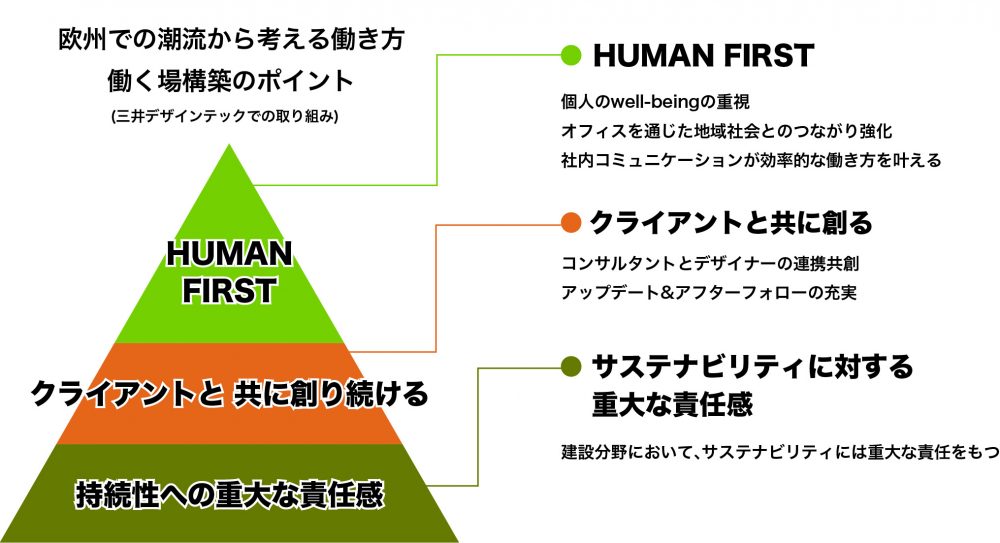

多様な働き方が定着した今、各国でさまざまな「HUMAN FIRST」の取り組みが見られ、オフィスのあり方に新たな変化が求められている。

そこで、三井デザインテックでワークスタイルデザインを担当する山下と酒井がオーストラリアを中心にグローバルに展開するワークプレイス戦略コンサルタント「Calder Consultants 」CEOであるJames Calder氏と「Calder Consultants Japan」CEOである奥 錬太郎氏と共に、これからのオフィスと働き方の展望を描く対談を行った。

欧州に広がる

HUMAN FIRSTの動き

山下:2024年夏、イギリス、スペイン、デンマークの3カ国に視察に行き、欧州の先進的なオフィスや働き方を見てきました。印象深く感じたことは「HUMAN FIRST/ヒューマンファースト」の取り組みです。この考え方は大きな流れとなって、欧州全体に浸透しつつあるように感じました。コロナ禍以前と比べると、ワークプレイスにおけるワーカー個人のウェルネスを大事にする考え方が一層強まっています。オフィス空間やデザインに関しても「これからの時代、大規模なオフィスは不要、街を壊すことにつながる」という意見を持っている人もいて、欧州でのオフィスのあり方や働き方は間違いなく大きく変わろうとしていることを実感しました。

ただし社内コミュニケーションという観点でいうと、欧州も日本の現状と近いものがあります。コロナ禍でリモートワークが進んだ結果、ワーカーがオフィスになかなか戻ってこないという問題が起こっているのです。企業はワーカーがオフィスに戻るためのさまざまな仕掛け作りに取り組んでいます。多くの企業で「オフィスは社内コミュニケーションの中心にあるべき」と考えている点も、日本と同じでした。

オフィスや働き方が先進的である欧州ですが、サーキュラーエコノミーに関しては国ごとに取り組みへの温度感が違います。例えば北欧はサーキュラーエコノミーへの意識がとても高く、For the planetの考えのもと、優先する事柄だと捉えられています。他方、イギリスでは経済効果を求める意識が根強く、経済効果の低いサーキュラーエコノミーの取り組みは、あまり支持を得ません。この点は日本と考え方が近いように思います。ただイギリスではワーカーのメンタルヘルスケアやウェルビーイングへの取り組みがかなり進んでいて、週4勤務(週休3日)の考え方も浸透し始めています。イギリスで行われた週4勤務のトライアルプログラムで、約7割の人に生産性向上が認められたことが取り組みへの後押しになっているようです。労働者が生産性を100%維持することを約束する代わりに、以前の80%の労働時間に対して企業は100%の給与を支払うという「100:80:100」モデルの考え方は、今後、イギリス人のワークスタイルとして定着していくでしょう。

Calder:オーストラリアでも週4勤務がもっとも生産性が高くサステナブルだと言われています。ただこのムーブメントは実はコロナ禍以前から始まっています。優秀な人材を確保するために、企業はフルタイムの働き方を必ずしもワーカーに強いることはなくなってきています。

山下:コロナ禍を経てもう一つ問題となっていることが、モチベーションが下がってしまった「働かない社員」です。日本でも「静かな退職」と形容されますが、イギリスでもこのようなワーカーが一定数いるようです。そのため、ジムなどストレスレスな環境をオフィスの中に作る企業もあるようでしたが、ワーカーのウェルネスを考えた空間をオフィス内に作れば問題が解決するかという点にはやや疑問を感じます。

Calder:多くのワーカーはオフィス内のジムに行くよりも、自分の家の近くにあるジムに行きたいと思うはずです。私も以前はウェルビーイングなスペースをオフィス内に作ることを企業に提案したこともありましたが、現在のオフィスデザインではその考え方は下火です。ワーカーのウェルビーイングスペースに関しては、一つの企業が自前で作るよりも複数の企業で共有できるスペースを構築することが今のトレンドです。オフィスは再び、あくまでも「働く場」を提供する方向に向かっています。ワーカーの生産性を高めるために工夫された「働く場」を提供できるかが大切なのです。

山下:オランダでは共働きが一般的ですが、その考え方は夫婦で所得を2倍にするのではなく、所得は夫婦あわせて1.5倍でもいいから残り0.5に使うはずだった時間やエネルギーを家族のために使う「1.5コーディネーション方式」という考え方が広まっていました。欧州の中でもかなり特徴的なライフスタイルだと思います。そして仕事の効率に関しても、かなり先進的です。日本では残業文化がまだ残っていますが、オランダでは徹底的に効率が重視されています。例えば上司が部下に会議を呼びかけたとします。すると部下たちはその会議は本当に意味があるのか、厳しく精査します。もし上司が安直に会議を設定したことがわかると、大きなクレームになるのです。それくらいオランダでは、ワーカー一人一人が効率よく働くことに徹底した姿勢を持っています。そして企業はワーカーが効率よく最大のパフォーマンスを発揮するために、いかに働きやすい環境を整えることができるかが問われるようになっています。

Calder Consultants Founder / ワークプレイス戦略コンサルタント

オーストラリアを中心に、北米、ヨーロッパなどで多くの経験を持ち、世界的に有名な企業、政府官公等とネットワークを持って幅広いビジネス分野に携わる。弁護士、会計士、経営コンサルタント、メディア、技術系企業、投資銀行、小売業、政府官公など幅広い分野におけるワークプレイス戦略コンサルティングの実績がある。

現在、Spatial Experience Economy(スペースエクスペリエンス経済圏)の創造を支援するコンサルティングファームであるPLACINGを主宰し、新しいオフィスビルの在り方を提唱している。

https://placing.world/

カルダー・コンサルタンツ・ジャパン株式会社 代表取締役

2005年よりオーストラリア、香港にてオフィスデザイン・コンサルティング、CRE戦略、ワークプレイス・チェンジマネジメント業務に従事、数々のプロジェクトに参画し、高い評価を獲得。2013年より東京を拠点に活動。CBREにてワークプレイス・コンサルティング業務、およびWELL認証の普及を含む新規市場開拓に従事。2018年、カルダー・コンサルタンツ・ジャパンを設立。

エンゲージメントを高める

さまざまな工夫

山下:デンマークではLEGO(レゴ)社にも行ってきました。会社はコペンハーゲンから電車で2時間半ほどかかる郊外にあります。

Calder:北欧の企業全般に言えることですが、会社が都市部に集中せず、郊外のいろいろな場所に点在しています。とても特徴的です。

山下:そうですね。都市部からアクセスが悪いこともあり、会社の周辺にはレゴ社の関係者が2000人くらい住んでいるそうです。7000人にも満たない小さな町ですから、レゴ社の影響が大きい町であることがわかります。 レゴ社ではリモートワークを推奨していません。会社から離れた場所に住むことを選んだワーカーに対して出社にかかる交通費の支給もしていないそうですから、基本的には会社に出社することを方針としているようです。ただレゴ社では、海外の社員のための家や出張者のためのホテルとして利用できるホテル兼複合施設「People House」を併設しています。フィットネススタジオ、映画館、体育館、共有キッチン、ヘルスクリニックなどがあり、とても充実した施設です。レゴ社のように社員のためにホテルを併設する企業は、世界的に増え始めています。

オフィス内ではワーカーのエンゲージメントを高める仕掛けがいろいろとあります。特に共用部はレゴブロックの色や形をデザインに活かしていて、他にない特徴的な空間になっています。明るく楽しい空間がワーカーの生産性にポジティブな影響を与えると分かっているのでしょう。また、「企業がワーカーに伝えたいメッセージ」や「企業のミッションとビジョン」といったメッセージがサイネージに出てきたり、模型やパネルで見せる等、参考になる取り組みがたくさんありました。サイネージに「ありがとう」などのメッセージを入れられるようになっている点も、一方通行にならないコミュニケーションの仕掛けとしてとても参考になりました。

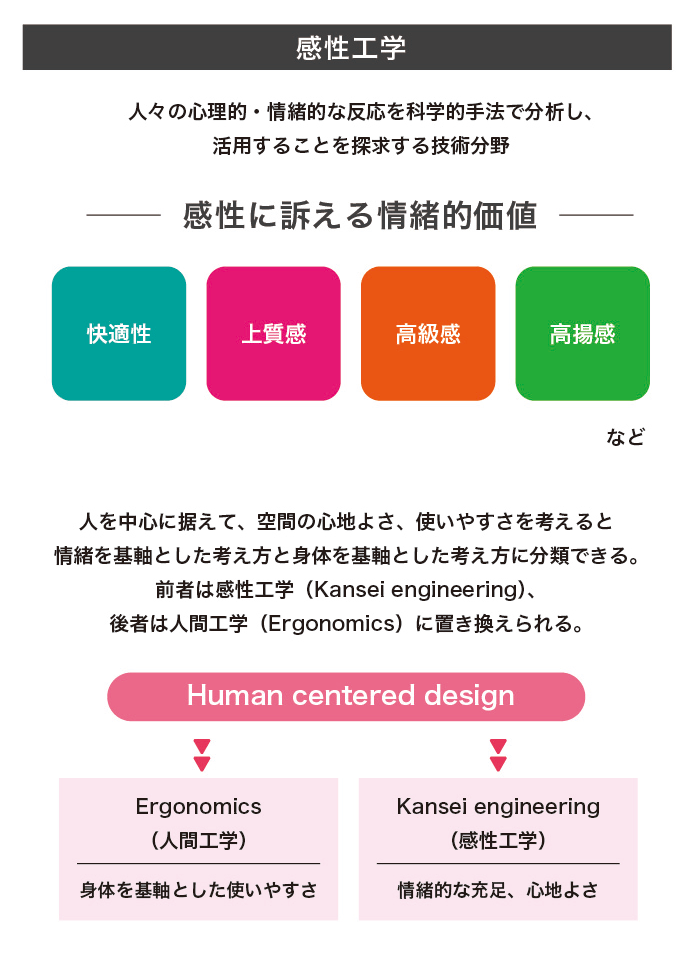

スペインではコンバージョンの魅力でテナント誘致に成功した事例を視察しました。1905年に建てられた発電所をリノベーションしたオフィスです。内装に木をふんだんに使っていて、古い建物の再利用というサステナブルな取り組みをしながら自然光がたっぷり入る温かみのある空間デザインになっていました。現在はコンピューターゲームの開発拠点として活用されています。ワーカーが快適に仕事ができるヒューマンスケールが意識されている点も大いに参考になりました。

新しい働き方に企業は

どう取り組むべきか

酒井:コロナ禍を経てオフィスのあり方が変化してきていますが、ワーカーにとって働く意味は変わったと思いますか?

Calder:働く意味は本質的には変わっていません。ただ働き方は変わりました。リモートワークが増えたワーカーに、リモートワークよりオフィスに出社した方が生産性が上がることを企業は積極的にワーカーに伝える必要があるし、同時に、多くの人が集まってコミュニケーションを深める機会を作ることが企業には求められています。

酒井:アメリカではTESLAやamazonなど、半強制的に出社を促すような動きもありますが、オーストラリアではどうでしょう?

Calder:オーストラリアでは強制的に出社を促すような企業は、もう成り立ちません。アメリカの事例も、今後うまくいくかどうかは疑問です。特に若い世代のマネジメントではリモートワークか出社かどちらかを選ばせるのではなく、対面とリモートを組み合わせた方法が最適ではないかと私は思います。例えば新入社員の場合、入社した直後は対面でのリアルなコミュニケーションを行い、企業の文化や方針をしっかりと理解してもらう。そして社員がある程度会社に馴染んできたら、リモートワークなどを組み合わせた自由度の高い働き方ができるようにするといいでしょう。

酒井:なるほど。つまりオーストラリアの企業の経営層は、従業員と積極的に対話するタウンホールミーティングを行うことで若い世代と触れ合い、組織文化をより早く吸収させて馴染ませようとしているのですね。

Calder:そうですね、新入社員を企業文化に馴染ませる取り組みは、とても大切なものだと捉えられています。日本でも今後、この傾向が強くなるでしょう。

山下:オーストラリアでは、他にどんな変化がありましたか?

奥:オーストラリアではコロナ禍以降、なかなかワーカーがオフィスに戻ってきていません。大企業はビルとの賃貸契約を見直し、ワーカー全員が出社しないことを前提とした小さなオフィスに切り替え始めています。オフィススペースを小さくして賃料の出費を下げ、その分をワーカーのエンゲージメントを高めるための内装整備に充てる企業が増えています。

山下:日本ではワーカーがオフィスに回帰する動きもあります。オフィスに来て仲間とコミュニケーションを深めたい、上司やチームから学びたいという願望が強いのかもしれません。

奥:残念ながらオーストラリアでは、「誰もいないオフィスに来ても何も学べない」という考え方が広まっています。それくらいオフィスに人が戻っていないのです。しかしこの傾向は、オーストラリアで新たな問題を生んでいます。法律事務所で働く人たちを調査したところによると、コロナ禍以降、若い世代の成長カーブが鈍ってきていることがわかりました。リモートワークという新たな働き方は利点も多いですが、出社しないことでコミュニケーションを深められない、上司や仲間から学べない、ABW導入で出社しても自分の席が確保されていないなどのワーカーの不安定な状況については、今一度、考えてみる必要がありそうです。

山下:コロナ禍以降、さまざまな変化が世界で起こっていますが、企業は今後、どのようなオフィスを考えていく必要がありそうでしょうか?

Calder:なるべく早く、従来の古い考え方を変えるべきです。今の若い世代は、何が自分の人生を豊かにするかをよく知っています。彼らの意見に耳を傾け、既存のオフィスの延長線ではない、まったく新しい発想でオフィスを作るべきでしょう。

山下:日本では社内ヒエラルキーが強く残っている企業もまだ多いですが、今後のトレンドとしてはワーカー同士がもっとフラット化していくのではないかと思っています。個を大切にするとかサステナビリティに注力するとか、社会の動きやニーズをいち早く体現したオフィスがワーカーに選ばれるようになるでしょう。ワーカーの選択肢に応えるいろいろなオフィスの形が出てくるのではないかと私は思っています。

Calder:人とオフィスが有機的に繋がっていくイメージですね。

奥:日本の企業は、まずは社内のコミュニケーションのモードをカジュアル化していく必要があるでしょう。上下関係があるだけで、今の若い世代には嫌厭されてしまいますから。オフィスを素敵な空間にする、働きやすい場所を提供するということだけでなく、企業カルチャーの変革も必要です。オフィスも働き方も、日本らしいフォーマルさと自由度の高さを両立できるといいですね。

酒井:働く人の視点から言うと、おそらく若い人たちは毎日オフィスに来て一層懸命働くことをかっこいいとは思っていないし、そうじゃない生き方を目指している人が多い。力をつけて独立して、好きな人と好きな場所に住んで、どこからでもいつでも仕事ができる。そんな働き方をイメージしていると思います。数年では変わらないかもしれませんが、長期的にはその傾向は高まると思っています。おそらく優秀な人からこの傾向に流れていくでしょう。ただ、人々が集まることによるリアルな力は、やはり大きいはずです。オフィスに来た方が効率的で、発見もあるし学びもあり、社内はもちろん地域社会とのコミュニケーションも深められる。これらの点をより強化した場所となることが、オフィスがオフィスとして価値を持ち続ける意味だと思います。

三井デザインテック株式会社 スペースデザイン業本部

ワークスタイルデザイン室 室長

三井デザインテックに入社後、新宿副都心を主な拠点として様々なオフィスに関わるPM・設計・施工案件を担当、近年では三井不動産新社屋構築に関するプロジェクトの責任者を務める。クライアントの持つ課題に対し、様々な角度からのソリューションの提案を得意とする。

三井デザインテック株式会社スペースデザイン事業本部

ワークスタイルデザイン室 コンサルティング第1グループ グループ長

大学卒業後、三井不動産にて複合ビル開発、人事部、オフィスビル/商業施設の企画・リーシング業務を経て、現職へ。「働き方改革コンサルティング」を通じて、顧客企業に「最高のパフォーマンスのための最適なワークプレイス」を提供する組織を率いる。

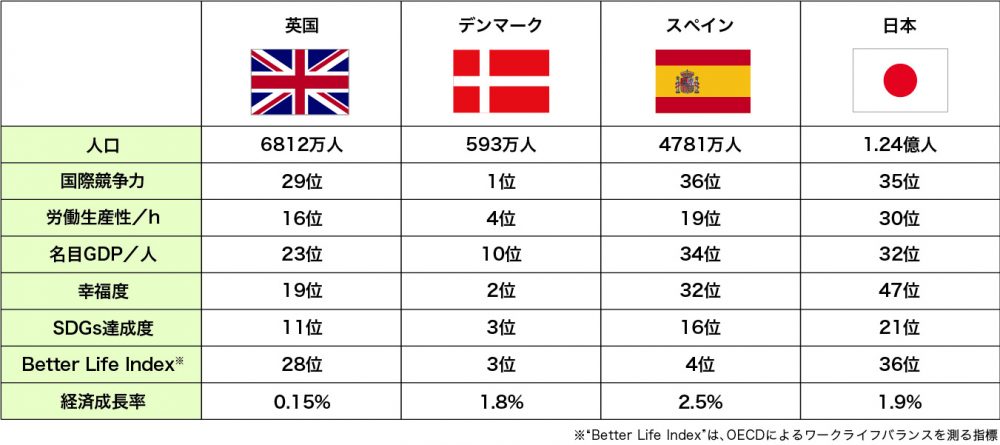

日本と経済成長率がほとんど同じであるデンマークは、労働生産性が高く国際競争力が1位である一方で、

幸福度やSDGs達成度も高い。経済発展と心豊かな暮らしを両立していることがわかる。

text / Yasuko Hoashi photo / Yasuma Miura(49film)